NFTを使ったふるさと納税:これが地方創生の新たな形!

熊本、その名前だけで我々の心に様々なイメージや感情が浮かぶはずです。熊本、、、今回はその豊かな大地が育んだ農産物、そして伝説の熊本城や阿蘇山。そんな熊本県が、今回の「ふるさと納税」と「NFT」のコラボレーションで新たな歴史を刻みます。

【熊本県ふるさと納税で初の試み】ふるさと納税×NFTで熊本の魅力を再発掘 株式会社農情人のプレスリリース(2023年8月24日 09時00分)

目次

🌟 初の試み

「ふるさと納税」とは、地域資源を活用した地方創生を応援する仕組み。これにデジタルの新たな風、NFTが加わることで、熊本の魅力を再発見、再評価する新たな試みがスタートします。

🤝 強力なパートナーシップ

このプロジェクトを支えるのは、地元熊本を代表する株式会社くまもとDMCとトマト農家の梶原耕藝、革新的な取り組みで農業の未来を切り開くMetagri研究所を運営する株式会社農情人。それぞれが得意とする分野で本領を発揮して、既存の「ふるさと納税」を超えた新しい価値提供していきます。

🕒 スタートは2023年8月25日9時~

この歴史的な取り組みは、2023年8月25日(金)午前9時よりスタート。

楽天市場でお買い求めいただけます!

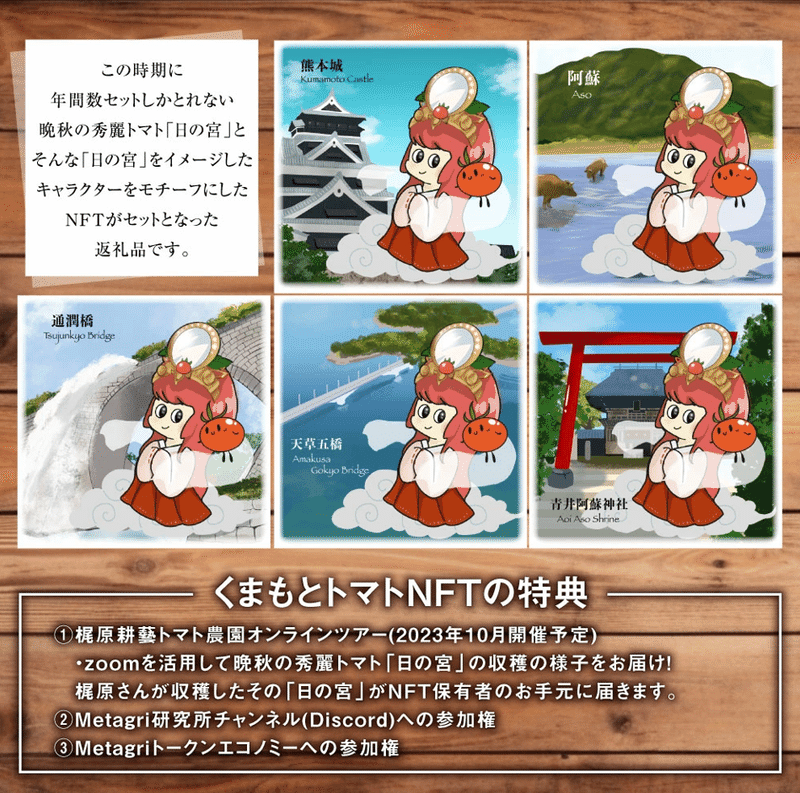

🎨 熊本の魅力を凝縮した特別なNFT

熊本の代表的な観光名所「熊本城」と「阿蘇」をバックグラウンドに持つ5点限定の「くまもとトマトNFT」。これによって、デジタルの形で熊本のトマトと観光名所の魅力を再発見できます。

🌱 熊本県、日本のトマト王国

熊本県は、その豊かな土壌と気候で日本のトマト生産のトップを誇ります。特に、山都町の夏秋トマトや「梶原耕藝」が生み出す「日の宮」は、その品質と味で多くのファンを魅了しています。

🍅 返礼品の詳細

🎁 寄附の特典

-

「日の宮」トマト1箱(4~5個入り)

-

限定「くまもとトマトNFT」

-

梶原耕藝主催のオンライン観光農園ツアー

なぜ「NFT」を掛け合わせるのか?

ブロックチェーンに情報が刻まれると、それは取り消し不可能なものとして生涯残ります。この特性を活かし、寄付や納税の記録をこのブロックチェーンに保存すれば、その行動の証としての価値が永遠に持続します。

これは、寄付を行った人への感謝が絶え間なく続くという意味でもあります。

既存のプラットフォーム、例えば「さとふる」や「ふるさとチョイス」のようなサービスを通じた寄付は、そのプラットフォーム自体の持続性に依存していました。しかし、もし「さとふる」が存在しなくなったとき、その行為の証明はどうなるのでしょうか。

ブロックチェーンを使用すれば、寄付やその感謝の記録は生涯にわたって保持されるだけでなく、その情報や証明を子孫に引き継ぐことも可能になるはずです。自分の子供や孫に、自分の良い行為や活動の歴史を伝えることができるのです。

NFTを通した行動履歴の可視化を目指します

寄付やボランティアのような活動履歴を、ブロックチェーンを通じてより可視化され、それを継承することができる未来が訪れるでしょう。このようなシステムによって、良い行為を行ったことの「報われ」が具体的に現れる社会が実現することを願っています。

そんな社会を目指して、この新しい試みとして「ふるさと納税×NFT」を通じて、そのような世界をを具体的に形にしようとしています。これは、寄付と技術が結びつくことで、新たな価値を生む挑戦です。

【番外編】なぜ葬儀会社農業へ?~売上高減少から生まれた革新~

ある日、手に取った一冊の書籍が、私のビジネス観を根本から揺さぶった。そのタイトルは「葬儀会社が農業を始めたら、サステナブルな新しいビジネスモデルができた」である。

「葬儀会社が農業を始めたら、サステナブルな新しいビジネスモデルができた」

そう、一見無関係と思われる葬儀と農業がどう交差し、新たなビジネスモデルが生まれるのか。それを紐解く旅が始まった。

目次

1. 不測の出会いから広がる新たな視野

この物語の主役は十全社。葬儀事業において売上高の減少という難題に直面していた彼らは、独自のビジネス改革に乗り出した。その手法は、「内製化」。これは業界の常識を覆す、革新的な取り組みだった。彼らは既存のビジネスフローに捉われず、新しい方向へと舵を取る勇気を見せた。次から、内製化を進めた二つの事業を紹介していく。

2. 内製化の第一歩:生け花事業

第一の内製化事業は生け花。葬儀に欠かせない花をフラワーショップから仕入れると同時に、そのフラワーショップの開設に踏み切った。つぼみ状態の花を販売し、開花後には葬儀の一部として利用。この独自の方法で、内製化を成功させ、コスト削減を達成した。これは他社に先駆けて取り組むことで得られた、一歩先へ進むための戦略だった。

3. 仕出しの内製化:新たな挑戦

また、葬儀において大切な役割を果たす仕出し業も内製化。初めは料理人を雇用しようとしたが、それが難航。そこで、著者自身が食品衛生責任者となり、パートスタッフに料理を依頼することで、この問題を解決した。これにより、また一つの問題を解決した。この取り組みは新たな価値提供につながり、顧客からの評価も高まった。

4. ビジネス展開の多角化と社員の成長

これらの内製化は、一つの葬儀会社が様々な事業に手を広げるきっかけとなり、その結果、社内の人材も多岐にわたる業務をこなすようになった。これは、社員のスキルアップを可能にし、新しい事業への挑戦を加速させる土壌を作り出した。それは、これまでの経験や知識をベースに新しいビジネスモデルを生み出すための重要な要素だった。

5. 農業への挑戦:次なるフィールド

そして、今、十全社は農業ビジネスに足を踏み入れようとしている。なぜ農業か、そして、その前になぜ養殖業に挑戦したのか。これらの疑問については、次回詳しくご紹介したい。

「葬儀会社が農業を始めたら、サステナブルな新しいビジネスモデルができた」

これまでの事業展開から学ぶことは、挑戦の連続が新たなビジネスモデルを生み出し、企業を進化させる力となる、ということだ。私たちは常に、葬儀、花、食事、そして今、農業へと視野を広げ、新たな可能性を追求していく。

続きは次回。新たなフィールドでの挑戦、そしてその結果がもたらす未来に乞うご期待。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。

日本の農業課題と未来への一手

今回は、書籍『AIと競争する新時代の農業戦略』の出版を記念したブログの第2弾「日本の農業課題と未来への一手」をテーマに、農業×AI技術の未来を紹介していきます。

農業の常識を超越する「Metagri」: AIと共創する新時代の農業戦略 Metagriシリーズ

今回の内容は音声でお話した内容を抜粋して紹介しています。併せて音声も聞いてみていただけると幸いです。

目次

- 円安とインフレの中で見える生活の影響

- 消費者の要求と農業の挑戦

- 「人検索」の時代と農業の未来

- まとめ

円安とインフレの中で見える生活の影響

円安が進行し、インフレが加速している今日、日本の生活は大きな影響を受けています。スーパーでの買い物時に特に感じるのが、パンや油、特に卵の価格の大幅な上昇です。以前は100円や200円程度で購入できた卵一パックが、今では300円を超えるのが普通となっています。我々の所得がインフレの進行に対して十分ではない現状では、スーパーでの買い物において、より安い商品を選ぶという選択を強いられています。

消費者の要求と農業の挑戦

この経済状況は、農業にも影響を及ぼしています。規格に揃えた農産物を販売するだけでは、安い価格を求める消費者の需要に応えることは難しいです。そこで農業は、大規模農家が大量に低単価の商品を生産するモデルと、小規模農家が少量だけでも一つ一つを高単価で販売するモデルの二極化が進んでいるのです。

「人検索」の時代と農業の未来

久松農園という茨城の農家が書籍『農家はもっと減っていい』にもあるように、個人農家は、一つ一つをどう高く売るか、あるいはどう顧客との関係を継続的に維持するかに焦点を当てるべきだと私は考えています。

また、キングコング西野亮廣さんの書籍『夢と金』に出てくる「人検索」の考え方も重要です。これからの時代は、何を買うかではなく、誰から買うかが重要になります。

まとめ

本書の第1章では、日本の農業が抱える課題や、農家がどう進むべきかについて詳細に書いています。この新時代の農業戦略について更に詳しく掘り下げる第2章では、AIがどのように活躍するのかについて紹介します。この書籍を通じて、読者がAIの可能性を理解し、自分たちのビジネスや生活に役立てることを心から願っています。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。

『AIと競争する新時代の農業戦略』への序章

新しい時代が始まっています。人工知能を活用したAI技術の波は静かに私たちの生活を満たし、多くの業界がその影響を感じています。

その中でも、私が着目するのは「農業」です。

書籍『AIと競争する新時代の農業戦略』は、ChatGPTというAI技術を活用したツールがどのように農業を変えていくかを紹介しています。

目次

AI技術が開く新しい農業の道:ChatGPTの活用

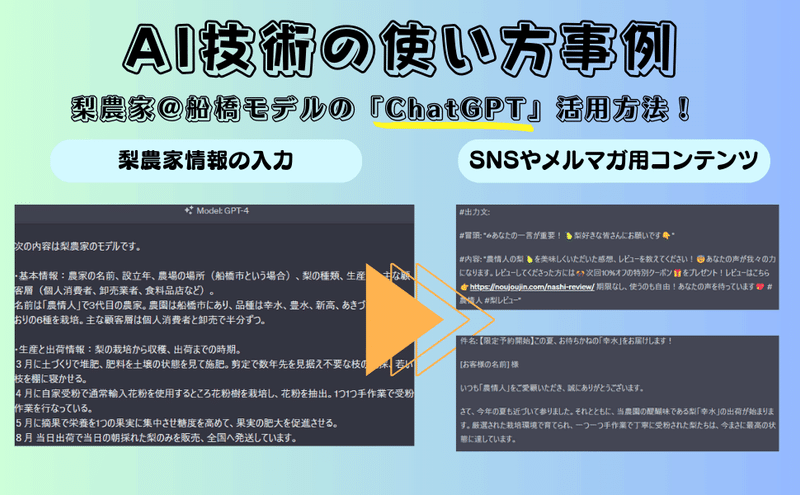

近年、AI技術は多くの産業で役立つツールとなっていますが、その可能性がまだ十分に理解されていない分野の一つが農業です。書籍『AIと競争する新時代の農業戦略』は、ChatGPTというAIを活用することで農業がどのように進化できるかを解説します。

AI技術を農業に転用:フルプロ農園の場合

フルプロ農園というリンゴ農家を例に取ると、彼らは直販で商品を販売しています。ここでの課題は、オンラインでの出品やメルマガの作成など、これまで人手によって行われてきた作業を効率化することでした。ChatGPTの活用により、これらの作業が劇的に改善されました。

AI技術の可能性:農業だけでなく他の業界でも

ChatGPTは農業だけでなく他の業界でも活用できます。私の書籍では、農業というIT化が遅れている産業でのChatGPTの利用事例を提供し、他の産業の方々にも参考になるような情報を提供しています。

AI技術の利用による新たな課題

しかし、AIの利用には新たな課題も存在します。例えば、AI技術を適切に活用するためには、その操作方法やシステムの理解が必要となります。また、私たちがAI技術でできる範囲と、人間が直接行うべき作業を明確に区分する必要もあります。このため、技術と人間の役割のバランスをどのように取るかが、今後の大きな課題となります。

まとめ

今後、ChatGPTというAIは、農業を始めとする多くの産業で革新的な変化をもたらす可能性があります。しかし、その活用には十分な理解と、人間との適切な役割分担が必要となります。書籍『AIと競争する新時代の農業戦略』では、これらの課題について深く掘り下げ、ChatGPTの活用による農業の未来を提案しています。この書籍を通じて、読者がAIの可能性を理解し、自分たちのビジネスや生活に役立てることを心から願っています。

【1年ぶりの新刊を発売】 「新時代の農業戦略~生成AIと共創する道を開く」

最近、AI(人工知能)関連技術の進化が目を見張るものがあります。AIは医療や自動車産業、広告業界など、さまざまな業界で利用されていますが、その影響が農業界にも広がりつつあります。

今回は、農業を軸にAI技術の活用事例を盛り込んだMetagriシリーズ最新作【AI編】をご紹介します。

農業の常識を超越する「Metagri」: AIと共創する新時代の農業戦略

目次

未来の農業を創るAI技術の活用事例

日本初の「農業×生成AI」ビジネス指南書『AIと共創する新時代の農業戦略』として、本日5月31日に電子書籍で出版しました。この本は生成AIを農業ビジネスに活用するための具体的な方法を示し、新しい農業の可能性について語っています。

AI技術と農業の具体的な連携手法について語られているだけでなく、ChatGPTやBingAIなどの生成AI向けのプロンプトを農業ビジネスに活用するための具体的な事例も数多く紹介されています。これは日本で初めての試みであり、生成AI農業の新たなシナジーを示す指針となる書籍です。

本書の特徴的な部分は、農業の常識を超越する「Metagri」~AIと共創する新時代の農業戦略~というテーマで、これからの農業のあり方を真剣に問いかけています。

本書の目次

本書の中で触れられている内容を簡単に紹介します。

- 貧困化が進む日本と二極化する農家

- AI技術の驚異的な進化とその背景にあるもの

- 未来の農業を創るAI技術の活用事例

- 農家が生き残るためのAIとの共創戦略

これらのテーマについて、具体的な事例とともに深く掘り下げています。

特に、未来の農業を創るAI技術の活用事例では、具体的な利用例とその成功事例が紹介されており、私たちがこれから向き合うべき農業の姿を垣間見ることができます。

また、特別インタビューでは、三ケ日町のみかん農家が生成AIの魅力について語っています。地道な農作業と先進的なAI技術との結びつきについて、現場からの生の声を聞くことができます。

農業の常識を超越する「Metagri」: AIと共創する新時代の農業戦略

読者特典:NFTとともに新たな農業体験へ

書籍の読者特典として、巻末付録から申請可能なNFT(Non-Fungible Token)が無料提供されます。このNFTは「農業×AI技術」テーマにしたオンラインセミナー無料参加権、ならびに、コミュニティ内限定チャンネルへのアクセス権を提供します。

農業に携わる皆さん、AIに興味のある皆さん、新しい農業の未来を一緒に考えてみませんか?

『AIと共創する新時代の農業戦略』は、そんな新しい未来への一歩を踏み出すための指南書となることでしょう。

ぜひ、手にとっていただけると嬉しいです。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。

【先行公開】Metagriシリーズ第5弾「農業×AI」の章立て

前回のブログでは、Metagriシリーズ第5弾「農業×AI」を出版する目的や概要を紹介しました。

本書では、AIが農業にどのような影響を及ぼし、具体的にどのように活用できるのかについて解説します。

今回は本書を通して伝えたいメッセージと併せて、5章から成る章立てを紹介していきます。

目次

農業×AI: 新たな戦略

現在、農業界では大量生産低単価型と少量高単価型という二極化が進行しています。 今回の書籍も過去作と同様、少量高単価を目指す家族農家や個人農家に焦点を当て、生成系AIを活用した新たな戦略を示します。

良く見聞きするかもしれませんが、AIの進化は想像を絶します。 元々はAIが仕事を奪うと聞くと、スーパーの店員、トラックや自動車の運転、鉱山での労働など「ブルーカラー」と呼ばれてきた仕事が代替されるとイメージされてきました。しかし、ChatGPTやMidjourneyを始めとする、生成系AIの登場で、そのイメージが覆されました。

コンサルティングやプログラミングを主体とするエンジニアの仕事をAIが担える時代が来ています。それは、ホワイトカラーのスキルの相対的価値低下につながります。

そんな流れのなか、農業界においては大きなチャンスがあると言えます。

なぜなら、AIを上手にビジネスに取り入れれば、時間の効率化が可能になり、結果、高単価ビジネスとしての創造的なサービスづくりに時間投下できる可能性を秘めているからです。

創造的なサービスづくりのためには、自分だけの独自性を追求し、過去の経験をリセットする勇気を持つことが求められます。既存の枠、すなわち、常識に捉われいるままでは何も前に進みません。AIを活用することで、自身の価値や立ち位置を再評価し、新たな可能性を切り開くきっかけになるはずです。

そこで、本書では、実際に生成系AIを活用する農家の事例をインタビューや具体例を通じて紹介します。

果たして、時代の先端を走る農家はどんな方法で何の目的で生成系AIを使っているのでしょうか?

Metagriシリーズ第5弾「農業×AI」の章立て

次に、本書の章立てを紹介します。

第1章: コロナ禍がもたらした農業の転機

農業の現在進行形の二極化について深く掘り下げます。一方では少量高単価を目指すプロの農家や個人が存在し、一方では大規模な農業を行う企業が存在します。この現状を理解することは、農業におけるAIの重要性を理解する上で不可欠です。

第2章: AIブームの背景と想像を絶する影響

AIの急速な進化が農業にどのような影響を及ぼすのかを詳しく解説します。特に、AIがもたらす大きなチャンスと、それによって生じる新たな課題について探ります。

第3章: 未来の農業を創るAI技術の活用事例

言語モデル(GPT)や機械学習(ML)などのAI技術が、具体的にどのように農業の創造性や効率化に貢献しているのかを具体的な事例を用いて紹介します。AIの力を利用することで、どのようなサービスが提供可能となるのかを理解します。

第4章: AI導入で変わる農家の日常

実際にAIを農業に取り入れている農家 のインタビューや事例を紹介します。

AIの導入により、どのような変化が農業にもたらされたのか、具体的に見ていきます。

第5章: 農家が生き残るためのAI戦略

AIを活用し、サービスを増やし、人間としての価値を向上させるための具体的な戦略を提案します。自分だけのオリジナルを追求し、過去の経験をリセットする勇気を持つことが求められます。

『Metagriシリーズ第5弾: AI編』は、新たな農業の可能性を開く一冊です。

私自身も引き続き、数多くのAIや農業関連書籍を読みながら更新していきます!

AIと農業の融合によって、どのような未来が広がるのか、一緒に見つめていきましょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。

AIが切り開く農業の新たな可能性:Metagriシリーズ第5弾(AI編)の執筆へ

現在、Metagriシリーズ第5弾として、「農業×AI」の執筆に挑戦しています。農業とAIの融合をテーマに、新たな視点からのコンテンツを厚くしています。

Metagriシリーズ出版の大目的は、本書を通じて価値観を共にする方々と、Metagri研究所という「農業×ブロックチェーン」をキーワードに新しい農業の世界を創造する取り組みを加速化することです。

また、Metagri研究所として、「農業と生成系AI」を組み合わせたSEO対策も見据えています。

本書の読者には、限定NFTの発行やコミュニティ内における限定情報の公開、セミナーへの招待を通じて、読者ならでは体験価値価値も提供予定です。

今回は、本書における重要なテーマや取り組みたい情報を紹介します。

目次

次々と襲い掛かる農業課題と解決の糸口となる生成系AI

そこで、本書では具体的な生成系AIの農業分野への活用を提示していきます。

本書では、特に生成系AIを農業分野で活用することで、業務効率化と高付加価値化を実現する方法を提案します。

その結果、原価の高騰、労働力不足、送料の増加といった問題を抱える農家にとって、新たな可能性を切り開くことができます。

具体的には、以下のようなAIの活用例を提供します。(一部抜粋)

1. SNS投稿のコンテンツ作成

AI、特にChatGPTの活用はSNSのコンテンツ作成で大きな力となります。例えば、ChatGPTは日々の農場の様子や新商品の紹介、農業に関する有益な情報など、農産物の魅力を伝える投稿の作成をサポートします。これにより、農家自身がSNSの運用に時間を割くことなく、一貫したコミュニケーションをフォロワーに提供できます。さらに、画像生成AIを用いれば、視覚的に魅力的な画像や動画を自動的に生成し、投稿のクオリティを一段と向上させることが可能です。

2. 農業関連情報のキュレーション

農業に関する最新情報やトレンドは常に更新されており、それらを追いかけることは農家にとって大きな負担となります。ここでChatGPTを活用すると、AIが自動的に情報を収集・分析し、農家に有益な情報だけを提供します。これにより、新たな取り組みや技術への対応がスムーズに行え、業務の効率化を図ることができます。

3. 画像生成AIを使った商品パッケージデザイン

直販商品のパッケージデザインは、商品の魅力を消費者に伝える大切な要素です。画像生成AIを活用すれば、個性的で魅力的なパッケージデザインを自動的に作成することができます。これにより、消費者の目を引くパッケージデザインを効率的に作成し、消費者の購買意欲を高めることができます。

人間にしかできない活動:AI時代の生き残り戦略

現在、たとえAIを上手く使えなくても大丈夫です。一緒に学んでいける仲間がいるか、相互に学び合える環境のあるコミュニティに所属しているどうかが重要です。

人間にしかできない活動=コミュニティ活動こそがAI時代到来における一番の生き残り戦略です。利益につながるだけでなく、指名買いをされるような関係を築くことができれば、変化の激しい時代を生き抜くことが可能となります。

大切なのは「感情を伴った活動」であり、「人間関係の構築」です。

AIにはできない、人間だけができる活動はどれも人間関係に帰結します。

私の心のなかでは、人間文化は遊びのなかにおいて、遊びとして発生し、展開してきたのだ、という確信がしだいに強まる一方であった。

引用:ホモ・ルーデンス 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試み

https://amzn.to/34by6vI

この「ホモ・ルーデンス」(遊ぶ人)の概念が示すように、楽しみながら過ごすことこそが”最大の喜び”となります。

「飲み会」「旅行やワーケーション」「体験農園」など、人間だからこそ価値と意味がある活動は残るはずです。

未来の課題:AIと働く必要がなくなる世界

AIの導入により働く必要がなくなる世界が到来すると、一体われわれは何をするべきなのでしょうか。変化の早い時代で、未来を予測することは難しいかもしれません。

しかし、これから何をするべきか、誰と一緒に取り組むべきかが重要なキーワードになります。

Metagriシリーズ第5弾(AI編)の目指す世界

Metagriシリーズ第5弾(AI編)の出版に向けて、毎日、新たなサービスを体験しながら、コンテンツを充実させています。

なんと、2023年4月にリリースした新しいサービスは1000を超えています。これらAIを主体とした新しいサービスのリリースは、これまでの常識を覆す可能性を秘めています。我々がこれまで知っていた情報や知識をアップデートする機会を与えてくれはずです。

このように、Metagriシリーズの5弾では、農業とAIの融合をテーマに、新たな視点からの情報提供を目指しています。本書の発売は2023年5月末を予定しています。本書を通して、新しい知識を得ることで、あなたのビジネスやこれからの生き方を考えるきっかけとなることを期待しています。

みなさんと一緒にこの新しい時代を形成できることを願っています。

Metagriシリーズを通じて、最先端の知識と共に、農業とAIの未来について考え、実行に移していくことをお約束します。